【このブログではアフィリエイト広告を利用しています】

日系イギリス人のノーベル賞作家カズオ・イシグロ。

1954年長崎で生まれ、5歳で両親とともに渡英。

1982年に作家デビュー後、多くの文学賞を受賞しています。

『遠い山なみの光』で王立文学協会賞、『浮世の画家』でウィットブレッド賞。

『日の名残り』でブッカー賞、2017年にはノーベル文学賞を受賞。

『充たされざる者』は1995年に発表された第4作目。

原題;『The Unconsoled』

現在までに出版されているカズオ・イシグロ作品の中で最も長い小説です。

(ハヤカワepi文庫で939ページに及びます。)

『遠い山なみの光』、『浮世の画家』が日本を舞台にした作品、『日の名残り』がイギリスを舞台にした作品です。

うって変わって第4作『充たされざる者』はヨーロッパの架空の都市で物語が始まります。

それまでの写実的な作品とは一転し不条理・ブラックユーモア小説となっています。

笑えるところが多いので、長編でもだれずに楽しめます!

Amazonの聴く読書、Audibleになっています。

聴き放題の対象外ですが、会員になると30%OFFで購入できます。

読むより簡単!聴く読書

カズオ・イシグロ『充たされざる者』のあらすじ

ヨーロッパのある都市。

世界的に有名なピアニスト ライダーは「木曜の夕べ」という催しに招待されます。

ですが、ホテルに到着してもお出迎えはありません。

ホテルのスタッフは「木曜の夕べ」でオーケストラを指揮する予定のブロツキーにかかりっきり。

ようやく案内されると職業意識の高い老ポーター グスタフに身の上話を聞かされたり、ホテルの支配人ホフマンにお願いごとをされたり。

どうやらこの都市の人々はライダーにピアノ演奏以上のものを期待しているらしい―。

ハードだということ以外は全く分からないスケジュール。

慇懃無礼な町の人々。

打ち明け話と頼み事ばかり聞かされるライダー。

町の人々は口調はていねいだけれどライダーにとんでもない要求ばかりします。

老ポーター グスタフの願いを聞いてグスタフの娘 ゾフィーに会いに旧市街へ。

カフェでゾフィーと話していると実は彼女は旧知の知り合いで…。

奇妙な危機に陥った都市、政治と音楽が結びつく不可思議なルール、奇想天外な展開と繰り返される人々の愚痴。

重要なことを言葉で話し合わない夫婦や親子。

突然現れる昔の知り合い、追いかけてくる過去。

歪んだ時間と空間。

焦りと絶望。

決して満たされることのない欲求。

果たしてライダーは無事に「木曜の夕べ」を成功に導くことが出来るのか?

ブロツキーが行う指揮の成否はいかに?

両親の重たい期待に応えられないシュテファン・ホフマンの演奏はどうなる?

こういったてんこ盛りの内容です。

カズオ・イシグロ『充たされざる者』の感想

読んでいてどこか落ち着かない小説。

登場人物の愚痴が長いんです。

満たされず、他人からの共感や思いやりに飢えています。

タイトルはここからきているのでしょうね。

舞台は不条理劇のようですが、人々の繰り言や後悔、嘆きは共感できるものが多いです。

両親の期待に沿えず悲しむ若者、本音を言えない親子関係、シングルマザーの苦悩、いびつな夫婦関係。

本人にとっては切実で、客観的に見るとやや行き過ぎていて滑稽なところも。

ところどころ、印象的なシーンやセリフがあって面白いです。

カズオ・イシグロはわざと読者を不安にさせるような工夫を凝らしています。

ライダーは年齢も風貌もわかりませんし、ゾフィーの息子 ボリスは年齢不詳。

サッカーゲームで遊んでいると思ったらフランス語の本を読んでいたり。

主要登場人物の骨格がつかめず、うなぎのように手からぬるっと落ちていく感覚。

また、文章が一筋縄ではいきません。

グスタフの回想かと思いきや意識がライダーになったり、ライダーの独白がボリスにつながったり。

最後まで読むとライダーはボリスでもあり、シュテファンでもあり、クリストフでもあるという印象を受けます。

シャルル・ノディエの『スマラ 夜の霊』みたい。どれが誰の夢なのかわからなくなる感覚。

ライダーは世界的な名声を得てもなお、両親からの評価を気にする子供じみた面を持ちます。

それは父と母のかすがいになろうとするボリスと重なりますし、両親の期待に応えるよう努力を怠らないシュテファンにも通じます。

名声を得た後、零落し失意の底にあるクリストフは未来のライダーと言えるかもしれません。

このように登場人物たちが少しずつ重なり合っているところが『充たされざる者』を複雑にしています。

そして、背景になる世界はパラレルワールド。

ライダーとゾフィーが観に行った映画は『2001年宇宙の旅』。

…のはずなのですが、なぜかクリント・イーストウッドが出演しています。

自意識過剰コンピューター ハルは出てくるのですが。

私たちが知っている『2001年宇宙の旅』とは全く違う作品。

現実に虚構が混ざっているので混乱してしまうんですよね。

完全に架空の映画であればさほど混乱しないよね。

この悪夢のような「気持ち悪さ」「不安定さ」を楽しめるか楽しめないかで作品に対する評価が分かれると思います。

そもそも、小説で「夢」を描くのは至難の業と言われていますよね。

夏目漱石、内田百閒でも短編。

ここまでの長さで「悪夢」を表現できるというのは技術と想像力を要すること。

発表当時、カズオ・イシグロが自信をのぞかせたのも理解できます。

主人公がある朝、虫になったり、逮捕されて裁判にかけられたりしてない。自由に動けるのに事態は悪化する一方。

ライダーは何でも頼まれるし、引き受けるけれど達成できないんだよね。

『充たされざる者』の先行作品としてカフカの『城』がよく挙げられます。

『城』の測量技師(自称)はやや図々しい性格で、不条理な世界でも生き抜けそうなたくましさを感じさせます。

しかし、『充たされざる者』のライダーは窮地におちいると自分の名前さえ口にできない気弱な人物。

読者は読んでいていらいらします。

そして、気が弱い人の常として切れやすい。

「私はあなた方とは違う!」なんてどこかの国の元総理大臣みたいな発言をしてしまいます。

世界的に成功を収めたピアニスト…とは思えない凡人っぷり。

このちぐはぐな感じも『充たされざる者』の基調低音ですね。

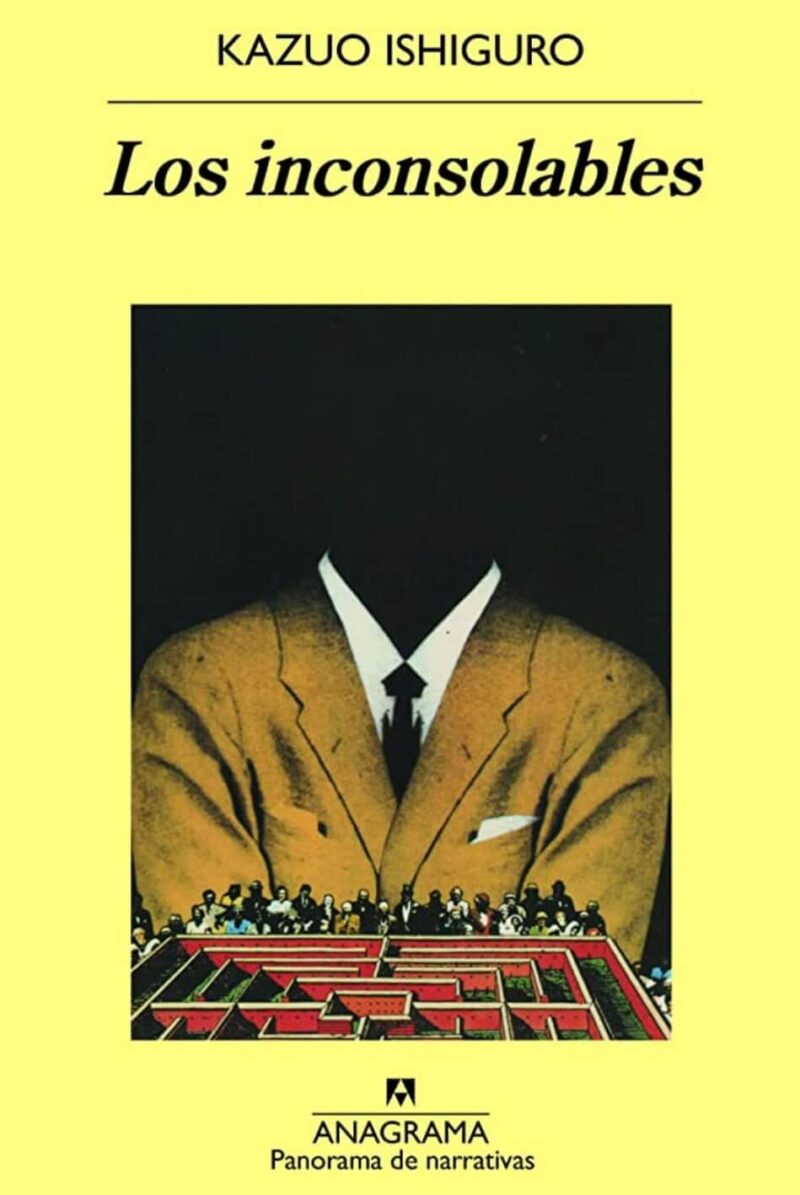

イギリスで出版された初版本の表紙絵は以下のようなもの。

現在はスペイン語版の表紙になっています。

顔の分からない透明人間が洋服を着ていて、上半身だけ大きく描かれています。

その人物の前には出口のない迷路。

周囲にはたくさんの人がいます。

『充たされざる者』の印象はまさにその絵のとおり。

この表紙は現在、スペイン語版で使われていますね。

次に個人的に印象に残ったシーンを挙げたいと思います。

まず、ライダーをサトラー館に連れていく地方紙の記者とカメラマン。

ライダー本人を目の前にして本人の悪口と対処法を話し続けるところ。

時々、きちんと話しかけるので見えてはいるのですが…。

あのシーンはシュール。でも、よく考えると「外国人あるある」かもしれません。

小説の後半、まったくピアノの練習をさせてもらえないライダーが切れて練習室を要求。

連れていかれた部屋がひどい部屋で…。

世界的なピアニストが物置みたいな部屋でレッスン。古いバスタオルまでかけてある…

『充たされざる者』の登場人物たち

『充たされざる者』は登場人物が多いです。

主だったものだけ書いてみました。

ライダー

世界的に有名なピアニスト。「木曜の夕べ」のために招かれた。記憶、親子関係などいろいろな問題を抱えている様子。

グスタフ

ライダーが滞在するホテルの老ポーター。職業意識が高くポーターの身分向上を目指す。

ヒルデ・シュトラットマン

市民芸術協会のスタッフ。ライダー滞在中のお世話係。

ゾフィー

40前くらい。黒髪でやせ型、長身。ジプシー風の容貌。グスタフの娘であり、実はライダーの妻。

ボリス

ゾフィーの息子。グスタフの孫。ぽっちゃり型。サッカーゲームの9番が大好き。実はライダーの息子。

ホフマン

ライダーが滞在するホテルの支配人。長身で恰幅がいい。押しが強い人物。

クリスティーネ・ホフマン

ホフマンの妻。 ライダーのファン。新聞記事を切り抜いてアルバムを2冊作っている。芸術好き。

シュテファン・ホフマン

ホフマン夫妻の一人息子。アマチュアピアニスト。感じのいい青年。一度、ピアノで挫折したため、両親を失望させたと思っている。

レオ・ブロツキー

「木曜の夕べ」でオーケストラを指揮する予定。アルコールに依存気味。

ミス・コリンズ

レオ・ブロツキーの元妻。現在は街の人々の相談役をしている。

ジェフリー・ソーンダース

ライダーのイングランド学校時代の級友。

アンリ・クリストフ

元チェロ奏者。以前は町の中心人物として尊敬されていた。

ローザ・クリストフ

クリストフの妻。絶世の美女。上昇志向が強く有名人が好き。

ルバンスキ博士

アンリ・クリストフの元親友。

フォン・ヴィンター・シュタイン

町の有力者。

伯爵夫人

町の有力者。芸術のパトロン的存在。

カウフマン先生

医者

ティルコフスキー夫人

シュテファンの元ピアノ師匠。

カール・ペダーセン

町の議員

フィオナ・ロバーツ

ライダーの幼友達。シングルマザーで電車の車掌をしている。

インゲとトルデ

フィオナが住む団地の人たち。フィオナにつらく当たっている。いわゆるマウンティング女子。

マックス・サトラー

故人。町で神格化されている人物。サトラー館は彼の記念館。

ジョナサン・パークハースト

ライダーの学生時代の友人

『充たされざる者』とカズオ・イシグロの繰り返されるテーマ

カズオ・イシグロの作品には繰り返し現れるテーマがあります。

- 「あいまいな記憶」

- 「信用できない語り手」

- 「報われない愛情」「実らない努力」

などなど。

こうしたテーマが最も色濃く出ているのが『充たされざる者』です。

ライダーは自分のスケジュールはおろか、妻子や両親の所在まですっかり忘れています。(!)

頼まれたことをいろいろとこなそうと努力はしますが、出来たのは晩餐会のスピーチのみ。

あとは惨憺たる有様です。

世界的に有名なピアニストのはず―なのに演奏したのはブロツキーの飼い犬が他界した時に弾いた曲だけ。

ブラックユーモアで包んでありますが、かなり悲惨な状況。

異色の作品ですが、カズオ・イシグロの特徴はより強く出ています。

「信頼できない語り手」はアメリカの文芸評論家が言い出した言葉。一人称の小説で使われる技法。(*1)

日本人におなじみなのは芥川龍之介の『地獄変』や『藪の中』。芥川が日本に紹介したビアスにも有名な作品があります。

*1 ウェイン・C・ブース『フィクションの修辞学』(書肆風の薔薇 1991/2/1)

第11章「非個人的な語りの代償」その1・その2参照。

短編集『夜想曲集』に出てくる芸術家への風刺などともつながる部分がありますね。

前後に発表された作品との関連が深いです。

カズオ・イシグロ『充たされざる者』を手軽に楽しむ方法

カズオ・イシグロは好きだけれど『充たされざる者』は長い!

読みにくい、紙の本を買って挫折したという方にはこちらがおすすめです。

Amazonの聴く読書 Audible。

実は『充たされざる者』はAudible版が出ています。

カズオ・イシグロの作品は残念ながら聞き放題の対象外。

ですが、会員になると買い取り作品は3割引きで手に入ります。

欲しい作品を事前にチェックしておき、会員のうちに購入するのがお得です。

初月から解約できます

『充たされざる者』のAudible版は5,000円と高額ですが、会員になれば30%OFFになります。

再生時間は28時間22分。

朗読は北斗誓一。

作品に合った声の質。

いい朗読でしたよ。

ついでに言うと『充たされざる者』ハヤカワepi文庫で4cm近く、重さは492gあるんです。

なかなか持ち歩けるサイズではありません。

通勤時間・移動時間に読みたいのに―。

そんな方にはこちらの電子書籍版がおすすめです。

便利な時代になりましたね。

長編で、不条理小説。

日本ではあまり親しまれていない『充たされざる者』。

実は次作『わたしたちが孤児だったころ』や『わたしを離さないで』の萌芽が随所に見受けられます。

そういう意味でも面白い小説です。

ライダーの知人の弟はクリストファーという名前。

これは『わたしたちが孤児だったころ』の主人公と同じです。

子供を社会の厳しさから守ることができるのかというテーマも『わたしたちが孤児だったころ』『わたしを離さないで』に通じます。

ローザ・クリストフは『わたしたち…』のサラ・ヘミングスと同じく上昇志向の強い女性として描かれています。

ファンなら必読の書だと思いますね。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

参考にしていただけるとうれしいです。

【参考文献】

日吉信貴『カズオ・イシグロ入門』(立東舎 2917)

橋本陽介『ノーベル文学賞を読む』(角川選書 2018)

よろしかったらこちらもどうぞ。

カズオ・イシグロの『クララとお日さま』のあらすじと感想を書いています。

同じノーベル賞作家 ガルシア・マルケスのおすすめ小説

ノーベル賞作家 川端康成のおすすめ本。実はラテンアメリカ文学にも影響を与えています。