【このブログではアフィリエイト広告を利用しています】

日本で電子書籍が誕生したのは1985年。

辞典をCD-ROMで発売したことから始まります。

時は流れて38年。

新聞、小説、コミックをスマホで読む人が増え、電子書籍は日本人の生活に浸透してきました。

まだ紙の本には及ばないとはいえ、電子書籍の売り上げは右肩上がり。

着実に勢力を伸ばしています。

2023年1月25日、全国出版協会の出版科学研究所が2022年の出版市場規模を発表しました。

本全体の売り上げは前年比2.6%減の1兆6.305億円。

紙媒体は6,5%減の1兆1,292億円、電子書籍は7,5%増の5.013億円となっています。

電子書籍の売り上げは2009年574億円、2011年629億円だったのですから、(*1)増加の幅が大きいですね。

そんな中、紙の本より読みにくい、理解力が落ちるなどのネガティブな研究結果や意見があるのは事実です。

海外や日本の研究者の論文が多数あります。

(参考文献;小林亮太・池内淳「表示媒体が文章理解と記憶に及ぼす影響―電子書籍端末と紙媒体の比較―」)

いろいろな意見がありますが、

紙の本と電子書籍はどっちがいいのでしょうか?

紙の本、電子書籍のメリット・デメリットをふまえたうえで見ていきたいと思います。

(*1 参考文献 松原聡編集『電子書籍アクセシビリティの研究』東洋大学出版会 2017年)

結論

●電子書籍の歴史はまだ始まったばかりです。

●専門書・学術書の電子書籍は販売されていないことが多いです。

●学術書・教科書・参考書・ビジネス書は紙の本、娯楽本は電子書籍など使い分けが必要。

紙媒体・電子書籍の特徴

紙媒体・電子書籍の特徴を表にしてみました。

紙の本、電子書籍それぞれの特徴

| 紙媒体 | 電子書籍 | |

| 総数 | 多い | 少ない |

| 占有率 | 7割 | 3割 |

| 価格 | 定価 | 割引あり |

| 読みやすさ | 読みやすい | 個人差あり |

| デバイス | 不要 | 必要 |

| 自由度 | 高い | 低い |

| 利便性 | ない | ある |

| 理解度 | 高い | 低い |

| 読み上げ | ない | ある |

| 読み放題サービス | ない | ある |

| 芸術性 | ある | ない |

| 保管 | 場所を取る | コンパクト |

| ケア | 必要 | 不要 |

大まかに言うと

紙の本は他人に貸す、読み終わったら古本屋に売ることができるなど自由度が高い

電子書籍はダウンロードしてすぐ読める・拡大・縮小・検索機能など利便性が高い

この2点が顕著です。

紙の本、電子書籍 それぞれのメリットとデメリット

具体的に見ていきましょう。

紙媒体のメリット

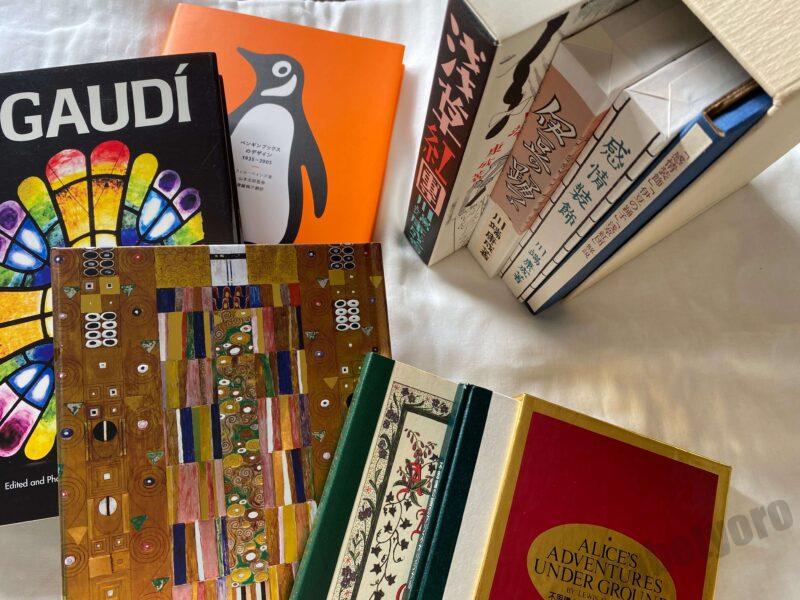

●初版本・豪華本・限定本を出しやすい

●他人に貸したり、読後に売ったりできる

●デバイスが必要なく、充電の心配がいらない

●内容が頭に入りやすい、記憶に残りやすい

紙媒体のデメリット

●定価販売

●絶版、在庫切れがよくある

●入手できる場所・時間帯が限られる

●保管に場所を取る、掃除や虫干しなどケアが必要

紙の本の魅力はなんといってもその多様性。

今は見かけなくなりましたが、昔の小説家は初版本が豪華でした。

谷崎潤一郎の『春琴抄』は漆塗りでしたし、三島由紀夫『仮面の告白』はケースにガラスが使われていたことも。

現在は初回限定でギフト、豪華版、カバーイラストを有名イラストレーター・漫画家が執筆などの例があります。

ピラティスやヨガ、トレーニング関連の本にはDVDが付きますよね。

内容への理解度が高まる、便利な存在です。

様々な理由で紙媒体のみ販売されている書籍がたくさんあります。

学術書・美術書など専門性の高いものはその傾向が強いです。

美術書は色が命。

出版社は印刷で現物に近い色を出すために苦心しています。

思った通りの色が出ない、利用者によって明度が変わるデジタル書籍には不向きですよね。

紙媒体の本は読み終われば他人に貸す、古本屋に売るなど自由に扱えます。

誤字・脱字の訂正は「正誤表」を入れるなど、即座に対応可能。

ただし、絶版や品切れが多く欲しい時に入手できないことはありますし、書店が開いている時間は限られています。

本棚に保管すると場所を取る、掃除をまめに行わなければならない欠点がありますね。

電子書籍のメリット

●読みたいときにダウンロードしてすぐに読める

●紙の本より安い

●保管するのに場所がいらない

●拡大・縮小・検索機能・辞書機能などがあり便利

電子書籍のデメリット

●電子書籍化されていない本が多い

●読むためのデバイスと充電が必要

●紙の本より理解度が落ちる

●紙の本と内容が異なる場合がある

一方、電子書籍には芸術性がとぼしいですが、利便性が高く経済的。

紙媒体より安価で購入でき、いつでも気になった時に本を読むことができます。

保管は端末ひとつふたつで充分。

掃除・虫干しをする手間がかかりません。

紙媒体の本は増えていくと、どの本棚に保管したか分からなくなることがあります。

スライド式本棚を使用していると特にそう。

奥に収納すると自分が買った本を忘れてしまうことさえありますね。

その点、電子書籍は注文履歴を見れば、タイトル・購入日時まで瞬時にわかります。

同じ本を2冊買ってしまった、などのトラブルが起こりにくいところがいいですね。

ですが、まず、電子化されている本は種類が限られています。

読みたい本が電子書籍になっていないのは日常茶飯事。

読むためにはiPhone、スマートフォン、タブレット、電子書籍専用端末が必要で充電の心配が常にあります。

停電の時には困りますね。

海外・日本の研究によるとジャンルに関わらず、紙の本より理解度が落ちるとされています。

理解力を上げるためには、利用者がいろいろと工夫する必要がありそうです。

電子書籍の誤字・脱字の訂正には長い時間がかかります。

(出版社にデータを返却→出版社が誤字・脱字を訂正→販売店に送るという過程が必要だそうです。

実際に誤字・脱字の多い電子書籍を返品した際、修正されたと報告が来たのが数か月後でした)

また、これは電子書籍の大きな欠点ですが、紙の本と電子書籍は内容が違うことがあります。

著作権の関係で、文庫本のあとがき、付録が電子書籍版にはついていないことがあるのです。

読み終わっても古本屋に売ることはできませんし、他人に貸すときにはひと手間かかります。

購入した電子書籍サービスが終了した場合、返金対応や他社への引継ぎがあるのも紙の本にはない不便さと言えます。

某オークションサイトで電子書籍をアカウントごと販売している人がいました。時代は変わってきていますね。

ま と め

以上の点をふまえると次のような結論になります。

- 紙媒体に向いている人

- ◆収納スペースに余裕がある

◆専門性の高い本をよく読む

◆掃除・虫干しなどのお手入れが苦にならない

- 電子書籍に向いている人

- ◆家の収納スペースに余裕がない

◆読む本は雑誌・新刊の小説・コミックが多い

◆書店や図書館に行く手間・本のケアをする時間は省きたい

【書籍の内容による紙媒体・電子書籍の向き・不向き】

- 理解力が勝る紙媒体は教科書・参考書・ビジネス書

- 娯楽本は電子書籍

しっかりと内容を理解して記憶したいものは紙媒体。

読んで楽しむ雑誌やコミック類は電子書籍がいいでしょう。

これはあくまでも「現時点で」のお話です。

電子書籍の数はまだまだ、紙の書籍と比べると少ないです。

この先、増えていけばデメリットのひとつは解消されます。

電子書籍は紙の本より理解力が下がる問題も同じです。

複数の研究者が指摘しているように、紙媒体の方が理解力が上なのは紙の本に親しんできた層。

グーテンベルグが活字を発明したのは15世紀ですが、それ以前から人類はパピルス・木版印刷物など「紙に書かれた文字」に触れてきました。

今ある「勉強法」「読書法」の数々は、人々が何世紀もかけて培ってきた「紙媒体」対応のノウハウです。

一方、電子書籍は生まれてまだ40年も経たない新参者。

勉強・記憶のための技術はまだまだ磨かれていません。

私を含め、古い世代の

反発や戸惑いがあって当然なんですね。

電子書籍の実力はまだ未知数。

これから、今よりも便利な電子書籍リーダーが出現すれば状況は大きく変わる可能性があります。

現在、手書きで書き込みのできる電子書籍リーダーはとても高価。

Kindle Scribe、kobo Elipsaは5万円以上します。

もっと手軽に入手できるようになれば電子書籍での学習は格段とはかどると思いますね。

よく考えるのですが、

人々が口承でものを伝えていた時代、紙に書いたものを読めと言ったらみんな反発したでしょうね。

「頭に入らない」

「人間のあたたかみが感じられない」

「人と人とのつながりが希薄になる」

なんて言ったのではないでしょうか。

デメリットはありますが、電子書籍には以下のものが必要ありません。

- 印刷・製本

- 小売店への運搬

- 在庫管理

- 売れ残りの回収と廃棄

とてもエコなんですね。

出版社は最低限のリスクで本を出すことができますし、私たち利用者はちょっとマニアックな本でも手に取ることができるわけです。

この利便性を無視することはできません。

そして、実は50歳以上の中高年には電子書籍のメリットが大きいです。

あえて中高年に電子書籍をおすすめする理由

インプレス総合研究所が出した「電子書籍ビジネス調査報告書2020」によると電子書籍の利用者は男女ともに30代がトップ。

40代以降は20%を切り、一番低い60代以上の女性になると10%ほどです。

まだまだ、電子書籍は高齢者に浸透していませんね。

ですが、人生、後半になると視力の衰えが出てきて読書がままならなくなります。

大きな活字の本が出版されていますが、蔵書を全て買い直すわけにはいきません。

お金も収納スペースもとってしまいます。

一般書籍の電子版は拡大・縮小できるリフローと呼ばれる型のものが主流です。

タブレットや電子書籍リーダーで簡単に文字の大きさが変更できます。

また、読み上げ対応の電子書籍を購入しておけば、端末が本を読んでくれます。

老眼鏡をかける手間も、大きな活字本を購入する出費もなし。

とても便利なんですね。

だんだん、物を減らして身辺整理したくなる年代に電子書籍はありがたい存在です。

最先端の電子機器を使いこなす必要はないですが、必要最低限は時代の波に乗っておくのが〇。

銀行や郵便局のATM、コンビニの端末でとまどうご年配の方を見て

「将来、自分もこうなるのでは?」と身につまされる方は多いと思います。

将来を見据えて、デジタルに対する苦手意識を減らしていくのはありだと思いますね。

新しいものに触れることで、ボケ防止にもなって一石二鳥です。

電子書籍のメリットとデメリットを踏まえたうえで、上手に付き合っていきたいですね。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

少しでも参考にしていただけるとうれしいです。

よろしかったらこちらもどうぞ。

【関連記事】

kindle電子書籍リーダーおすすめの端末【kindle使用歴10年ユーザーが解説】

【2023年最新】電子書籍サービスの種類と選び方【初心者向け】

kindleで漫画は読みにくい?漫画におすすめな電子書籍リーダーについて解説します。